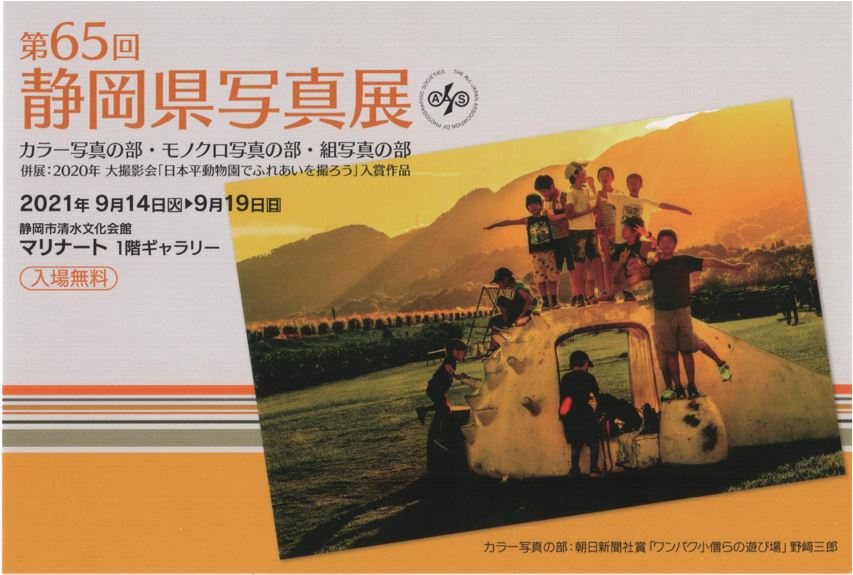

展覧会のお知らせ

展覧会のお知らせ

友の会実技講座「写真を撮ろう:基本講座」を11月に開催いたします。

それに先立ち「第65回静岡県写真展」に展示されている入選作品のレクチャーを

講師中村明弘氏にお願いしました。

【レクチャー日時】9月18日(土)13:30(集合)

【レクチャーについてのお問い合わせは】

静岡県立美術館友の会事務局(火・木・金在館)

電話 054-264-0897

友の会実技講座「写真を撮ろう:基本講座」を11月に開催いたします。

それに先立ち「第65回静岡県写真展」に展示されている入選作品のレクチャーを

講師中村明弘氏にお願いしました。

【レクチャー日時】9月18日(土)13:30(集合)

【レクチャーについてのお問い合わせは】

静岡県立美術館友の会事務局(火・木・金在館)

電話 054-264-0897

古代エジプト展終了間近&工事休館ご案内

古代エジプト展 9月5日まで

終了後、全面工事休館となります。

8月もあとわずかになりました。「古代エジプト展」も来月5日で閉会します。

まだ、ご覧になっていない方は早めに観覧ください。

この「古代エジプト展」では、写真撮影が可能です。写真撮影にあたっては、ストロボ撮影は厳禁です。他のかたに迷惑がかからないよう気をつけて撮影ください。

この「古代エジプト展」が終了すると、美術館は来年3月31日まで全面工事休館となります。

友の会は、休館中でも活動いたします。

11月には、「写真を撮ろう基本講座」を計画しております。その他、日帰り旅行等(開催時期未定)も検討しておりますので是非参加下さい。

この休館中に、会員の更新手続き等事務室にご用のある方はあらかじめ電話等で確認をして、本館とロダン館の間の職員通用口からご来館ください。

ご不便をおかけしますがよろしくお願いいたします。

終了後、全面工事休館となります。

8月もあとわずかになりました。「古代エジプト展」も来月5日で閉会します。

まだ、ご覧になっていない方は早めに観覧ください。

この「古代エジプト展」では、写真撮影が可能です。写真撮影にあたっては、ストロボ撮影は厳禁です。他のかたに迷惑がかからないよう気をつけて撮影ください。

この「古代エジプト展」が終了すると、美術館は来年3月31日まで全面工事休館となります。

友の会は、休館中でも活動いたします。

11月には、「写真を撮ろう基本講座」を計画しております。その他、日帰り旅行等(開催時期未定)も検討しておりますので是非参加下さい。

この休館中に、会員の更新手続き等事務室にご用のある方はあらかじめ電話等で確認をして、本館とロダン館の間の職員通用口からご来館ください。

ご不便をおかけしますがよろしくお願いいたします。

35周年記念事業お手伝い募集!

今年度友の会は35周年を迎えますが、9月からの美術館の工事休館に伴い

35周年記念事業は来年度に延期することになりました。

只今、来年度に向け少しずつ計画をすすめているところです。

旅行、会員展、会報誌「プロムナード」記念号などの運営のお手伝いをしてくださる方を募集しています。

ご興味のある方は静岡県立美術館友の会事務局までご連絡ください。

電話 054-264-0897

e-mail tomonokai@spmoa.shizuoka.shizuoka.jp

35周年記念事業は来年度に延期することになりました。

只今、来年度に向け少しずつ計画をすすめているところです。

旅行、会員展、会報誌「プロムナード」記念号などの運営のお手伝いをしてくださる方を募集しています。

ご興味のある方は静岡県立美術館友の会事務局までご連絡ください。

電話 054-264-0897

e-mail tomonokai@spmoa.shizuoka.shizuoka.jp

会員様からの寄稿

しぞーか(静岡)おでんと朝比奈大龍勢

静岡はおでんが美味しい。しぞーかおでんは大好きだ。竹串で具を刺している。お店では竹串の頭に赤やら黒やら色がついていて値段が違っていた。私の好きなのはコンニャク・じゃがいも・黒はんぺん。

若い頃はよく飲んだ。主人の友人で飲み友達の知り合いに柔道の選手がいたので、酔っ払うと大きな背中におんぶしてもらうのが楽しかった。お姫様抱っこでなくてお姫様おんぶである。「あっちへー」と呉服町の道をジグザグしながら移動した頃が本当に懐かしい。おでんには牛すじが大切だ。コトコトと弱火で長く煮込み独特のだしの味をつくる。最近では、しぞーかおでんの味のバックも売られていて、その中には牛すじのだしで美味しく濃い色のおでん汁が入ったものがある。今はもっぱらこの味のパックにお世話になっている。

私の住む岡部では2年に1度『朝比奈大龍勢』がある。田んぼの中に板でにわかの有料桟敷がつくられる。

花火は昼間から15分に1本あがり、全部でも15本。

夜まで続くが夜打ちは13本。のんびりとした昔ながらの龍勢花火なのだ。竹の巨大ロケット花火が白い煙を吹

きながら秋空に舞う県指定無形民族文化財のイベント。

暇に任せてあちこち知り合いの顔を捜しに。「来たら寄って」と言われた農家にも。敷地内にござを敷いて、沢山の親戚が集まっても大丈夫なように物凄く大きな鍋でおでんをコトコト煮ていた。サラリーマンの家に生まれた私にはびっくりだ。紙皿に自慢のおでんを振舞ってくれる。「ありがとう」といただいて移動しなから食べるおでんはまた絶品の味。花火が途中で失速するのもあるのだが、龍勢連の13チームが昔から連ごとに秘伝で伝えているので、上手くあがると大盛り上がりだ。戦国時代今川家臣の朝比奈氏と岡部氏が緊急用連絡の狼煙(のろし)が起源らしい。はたして本当に狼煙だったのかと実験したグループもあった。

秋空に白い煙がまるで龍の形になったのを見れば、その美しさと、いただいたおでんの味も忘れられない。

静岡はおでんが美味しい。しぞーかおでんは大好きだ。竹串で具を刺している。お店では竹串の頭に赤やら黒やら色がついていて値段が違っていた。私の好きなのはコンニャク・じゃがいも・黒はんぺん。

若い頃はよく飲んだ。主人の友人で飲み友達の知り合いに柔道の選手がいたので、酔っ払うと大きな背中におんぶしてもらうのが楽しかった。お姫様抱っこでなくてお姫様おんぶである。「あっちへー」と呉服町の道をジグザグしながら移動した頃が本当に懐かしい。おでんには牛すじが大切だ。コトコトと弱火で長く煮込み独特のだしの味をつくる。最近では、しぞーかおでんの味のバックも売られていて、その中には牛すじのだしで美味しく濃い色のおでん汁が入ったものがある。今はもっぱらこの味のパックにお世話になっている。

私の住む岡部では2年に1度『朝比奈大龍勢』がある。田んぼの中に板でにわかの有料桟敷がつくられる。

花火は昼間から15分に1本あがり、全部でも15本。

夜まで続くが夜打ちは13本。のんびりとした昔ながらの龍勢花火なのだ。竹の巨大ロケット花火が白い煙を吹

きながら秋空に舞う県指定無形民族文化財のイベント。

暇に任せてあちこち知り合いの顔を捜しに。「来たら寄って」と言われた農家にも。敷地内にござを敷いて、沢山の親戚が集まっても大丈夫なように物凄く大きな鍋でおでんをコトコト煮ていた。サラリーマンの家に生まれた私にはびっくりだ。紙皿に自慢のおでんを振舞ってくれる。「ありがとう」といただいて移動しなから食べるおでんはまた絶品の味。花火が途中で失速するのもあるのだが、龍勢連の13チームが昔から連ごとに秘伝で伝えているので、上手くあがると大盛り上がりだ。戦国時代今川家臣の朝比奈氏と岡部氏が緊急用連絡の狼煙(のろし)が起源らしい。はたして本当に狼煙だったのかと実験したグループもあった。

秋空に白い煙がまるで龍の形になったのを見れば、その美しさと、いただいたおでんの味も忘れられない。

会員様からの寄稿

粽(ちまき)狂騒曲

7月。1150年の歴史がある京都の祇園祭が始まった。テレビはその祭りで売られる厄除け粽の話題で喧しい。『無病息災』のお守りの粽。それも食べるものではない粽で1年間玄関に飾るもの。その粽がインターネット上で高く転売されることへの怒りの話題だった。粽は八坂神社の主祭神に由来していて祭のルーツは疫病を鎮めるのだと知った。

ところで食べられる粽が私の住む岡部にある。殿にある朝比奈氏の所蔵伝録に「堤中納言兼輔公よりこの家に伝来す。この粽の妙、年経るも味を失わず、食するに一両日空腹の心配なし。これははなはだ妙なり。故に戦場には武将専らこれを愛玩す。今川公、武田公にも献上す。徳川家康公の時代、彦坂九兵衛に数度献上の仰せつけあり。その都度御目録拝領す。その後、諸国の名物相止の仰せ付けあり。このちまきも献上相止申し候」という内容。粽は藤枝市岡部町の朝比奈地区に戦国時代から伝わり、徳川家康に献上したとされる「朝比奈ちまき」。でも粽はつくられてもいないし存在していなかった。朝比奈家に「秘伝」として眠っていて元禄時代以降は途絶えていたのだ。「つくったらうまいかなー」と言う人もいた。そこで朝比奈家古文書の『朝比奈家伝来の秘伝書=御粽之事』を読み取ってもらうことにした。暗中模索の中、私や主人も山から切り取った椿を燃して灰をつくる作業を手伝った。古文書によると、椿の木を燃やした灰にもち米を1昼夜浸けて蒸し、臼でついて笹の葉で包む。アクで薄い黄色みを帯びているが、椿の灰が防腐剤の役目をして日持ちがすることもわかった。素朴な味わいの味だった。が、ただ丸めるだけでなくかっこいい形やイベントで買ってもらえる方法を和菓子屋さんの協力で模索もした。藤枝市にも応援してもらい「朝比奈ちまき保存会」も立ち上がり皆の手で復元することができた。

「急度申し入れ候。朝比奈ちまきいかにも念を入れ、米2石ほど仕り出来しだいに越さるべく候。来月2日、3日頃に出来候ように越し申さる可く候。以上。4月24 彦九兵 ㊞ との村 三郎左衛門」

徳川家康に献上せよ とのこの手紙を受け取った朝比奈家の人達の緊張はいかばかりだったろうと思う。京都の粽をインターネットで売る時代との隔絶にびっくりぽんだ。

7月。1150年の歴史がある京都の祇園祭が始まった。テレビはその祭りで売られる厄除け粽の話題で喧しい。『無病息災』のお守りの粽。それも食べるものではない粽で1年間玄関に飾るもの。その粽がインターネット上で高く転売されることへの怒りの話題だった。粽は八坂神社の主祭神に由来していて祭のルーツは疫病を鎮めるのだと知った。

ところで食べられる粽が私の住む岡部にある。殿にある朝比奈氏の所蔵伝録に「堤中納言兼輔公よりこの家に伝来す。この粽の妙、年経るも味を失わず、食するに一両日空腹の心配なし。これははなはだ妙なり。故に戦場には武将専らこれを愛玩す。今川公、武田公にも献上す。徳川家康公の時代、彦坂九兵衛に数度献上の仰せつけあり。その都度御目録拝領す。その後、諸国の名物相止の仰せ付けあり。このちまきも献上相止申し候」という内容。粽は藤枝市岡部町の朝比奈地区に戦国時代から伝わり、徳川家康に献上したとされる「朝比奈ちまき」。でも粽はつくられてもいないし存在していなかった。朝比奈家に「秘伝」として眠っていて元禄時代以降は途絶えていたのだ。「つくったらうまいかなー」と言う人もいた。そこで朝比奈家古文書の『朝比奈家伝来の秘伝書=御粽之事』を読み取ってもらうことにした。暗中模索の中、私や主人も山から切り取った椿を燃して灰をつくる作業を手伝った。古文書によると、椿の木を燃やした灰にもち米を1昼夜浸けて蒸し、臼でついて笹の葉で包む。アクで薄い黄色みを帯びているが、椿の灰が防腐剤の役目をして日持ちがすることもわかった。素朴な味わいの味だった。が、ただ丸めるだけでなくかっこいい形やイベントで買ってもらえる方法を和菓子屋さんの協力で模索もした。藤枝市にも応援してもらい「朝比奈ちまき保存会」も立ち上がり皆の手で復元することができた。

「急度申し入れ候。朝比奈ちまきいかにも念を入れ、米2石ほど仕り出来しだいに越さるべく候。来月2日、3日頃に出来候ように越し申さる可く候。以上。4月24 彦九兵 ㊞ との村 三郎左衛門」

徳川家康に献上せよ とのこの手紙を受け取った朝比奈家の人達の緊張はいかばかりだったろうと思う。京都の粽をインターネットで売る時代との隔絶にびっくりぽんだ。

会員様からの寄稿

大旅籠柏屋ギャラリー展にて

東海道53次を走る旅人

柏屋は江戸時代の大旅籠で現在は江戸時代の歴史を伝える文化施設である。毎年8月この施設内にあるなまこ壁ギャラリーで展示会を開いてもう20年近い。2週間の期間中には東海道53次の21番目の宿場町ということもあって、東海道を旅する旅人も立ち寄ってくれる。

リュックを背負った若者がギャラリーの扉を開けた。「横須賀市走水にある防衛大学に帰る途中で、街道をずっと歩いている」ということだった。「4年生で卒論はまだ何も書いていないけど、古今和歌で」と言うので目が点になった。防衛大という私の勝手なイメージでは卒論を古今和歌にするのはびっくり。

私が高校生の時、中学卒業で海上自衛隊に入った同級生がいた。しばらく文通をしていた。手紙には私の体験しない出来事で「ボートを漕ぐ訓練でおしっこに血が出た」という文があった。その時私の心は突然恥じた。自分ののんびりした高校生活と比べ過酷な人生を選択した同級生の存在に返事を書けなくなった私だ。

文通はしなくなったが隊が休みになるとブルーネイビーの海上自衛隊の服で私の家に寄ってくれた。その姿がまぶしかったことを思い出す。

ギャラリー案内が終了し、車で自宅に帰る時だった。リュックを背負って走っている人がいた。見るとさっきの青年だった。「ずっと走っていくのー」と窓を開けて叫ぶと、「走ったり、歩いたりですよー」との返事。体幹がしっかりしていて、きっとどんな訓練もクリアーできるんだろうなと思った。

その夜、古今和歌集を調べて見た。選者の名前は紀貫之を含む4人だとか、小野小町・紀貫之・在業業平などの読み手の名前があった。「源氏物語」においてもその和歌が多く引用されているとも知った。

静岡県立美術館館蔵品に『古今和歌集巻第一断簡〈亀山切〉』がある。よみびとしらずの和歌三種である。

本物を観ているはずだが記憶には無かった。

図録で「静岡県の名宝展」で展示していたとわかった。西行の筆よりもやさしい書体で書かれていた。

東海道53次を走る旅人

柏屋は江戸時代の大旅籠で現在は江戸時代の歴史を伝える文化施設である。毎年8月この施設内にあるなまこ壁ギャラリーで展示会を開いてもう20年近い。2週間の期間中には東海道53次の21番目の宿場町ということもあって、東海道を旅する旅人も立ち寄ってくれる。

リュックを背負った若者がギャラリーの扉を開けた。「横須賀市走水にある防衛大学に帰る途中で、街道をずっと歩いている」ということだった。「4年生で卒論はまだ何も書いていないけど、古今和歌で」と言うので目が点になった。防衛大という私の勝手なイメージでは卒論を古今和歌にするのはびっくり。

私が高校生の時、中学卒業で海上自衛隊に入った同級生がいた。しばらく文通をしていた。手紙には私の体験しない出来事で「ボートを漕ぐ訓練でおしっこに血が出た」という文があった。その時私の心は突然恥じた。自分ののんびりした高校生活と比べ過酷な人生を選択した同級生の存在に返事を書けなくなった私だ。

文通はしなくなったが隊が休みになるとブルーネイビーの海上自衛隊の服で私の家に寄ってくれた。その姿がまぶしかったことを思い出す。

ギャラリー案内が終了し、車で自宅に帰る時だった。リュックを背負って走っている人がいた。見るとさっきの青年だった。「ずっと走っていくのー」と窓を開けて叫ぶと、「走ったり、歩いたりですよー」との返事。体幹がしっかりしていて、きっとどんな訓練もクリアーできるんだろうなと思った。

その夜、古今和歌集を調べて見た。選者の名前は紀貫之を含む4人だとか、小野小町・紀貫之・在業業平などの読み手の名前があった。「源氏物語」においてもその和歌が多く引用されているとも知った。

静岡県立美術館館蔵品に『古今和歌集巻第一断簡〈亀山切〉』がある。よみびとしらずの和歌三種である。

本物を観ているはずだが記憶には無かった。

図録で「静岡県の名宝展」で展示していたとわかった。西行の筆よりもやさしい書体で書かれていた。

作品展のご案内

友の会会員でもあった篠原潤子遺作展が開催されます

草木染 織展

2021年4月3日(土)-4日(日)

10:00―18:00

静岡県三島市本町14-31 みしまプラザホテル

ギャラリー PLAZA

055-972-2121(代)

草木染 織展

2021年4月3日(土)-4日(日)

10:00―18:00

静岡県三島市本町14-31 みしまプラザホテル

ギャラリー PLAZA

055-972-2121(代)

お知らせ

館長講座延期のお知らせ

4月3日に現地見学を予定していた「遠州横須賀三熊野神社大祭」は新型コロナウイルス感染状況により

規模を縮小、山車の曳き回しが中止となりましたので、館長講座「遠州横須賀で江戸の祭りを考える」は

レクチャー・現地見学ともに来年に延期することになりました。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

規模を縮小、山車の曳き回しが中止となりましたので、館長講座「遠州横須賀で江戸の祭りを考える」は

レクチャー・現地見学ともに来年に延期することになりました。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。