会員様から

私のファッションレボリューション

身につけている服の生産背景の見直しを消費者や企業に促すイベントが盛んだ。このイベントが生まれたのはバングラデシュの首都ダッカ近郊で縫製工場が入居するビルが崩壊して、1千人超が死亡したことから。2013年のことだった。メッセージは働く人の環境を考えてというものである。勿論きれいな色の服が安く手に入るのは嬉しいことだ。でもその服をつくる人達が劣悪な労働環境でいると知ることは大切だ。

若い頃は服にたくさんお金を使った。自分に合う色・形・繊維の種類等様々な組み合わせを学ぶには無駄な買い物を随分した。そして自分が好きな色や形がだんだん理解できるようになった。また時代と共に素材も進化して軽くてしわにならず丈夫な素材も生まれた。

自分で服をつくろうなんて考えてもいなかった。でも結果として服をつくることになったのは今から15年ほど前。裂織作家でデビューして着物の生地がたくさん集まった中に、裂いてしまうにはもったいないと思う素材があった。そこでそれを生かすデザインを考えた。昔の人は着物を洗い張りでしか洗わなかったので時代を経た独特な匂いがした。着物はクリーニングでと思っていた。が、あるとき着物を解いた後勇気を持ってかけ襟を手洗いしてみた。すると何と言うことでしょう。色は少し出たものの生地はしっかりしたまま綺麗になった。なーんだ洗えるじゃん。それからノースリーブワンピースをつくり始めた。柄あわせも楽しいが、素材が大島なので贅沢だ。そして前後はまったく同じ形にした。なので、あわてて着ても、前・後ろを間違えたことにはならない。しかも軽くて暖かい。ちょっとしたお出かけに着ていると、「もしかして大島ですか?」と声をかけられるようになった。私は「手洗いして大丈夫なものもあるので、ためして・・」と自分の体験を話した。着物を生かす人が増えてくれることを願った。最近では木綿の古い素材で夏に素肌に羽織っている。気持ちがいい。

知り合いの中には、フェアトレードで農薬不使用のオーガニックコットンで、正当な賃金と安全な労働環境を整える考えを応援している人もいる。私も勿論リユースも積極的にしている。似合う色や形がわかると、リユースもしやすい。若い頃沢山の失敗をしたおかげだ。

美術館で日本画の着物姿が描かれている作品を観ることがある。着物の柄の色の綺麗さも楽しむが、素材も判るようになったので楽しみが膨らむ。画家は素材も上手に表現している。素材を理解できて幸せだと思う。

最近では勇気を持って羽織をコートとして着ている。羽織の紐をまず取る。そして洋服の上に羽織る。その時「この羽織はコートです」と魔法の言葉を呟く。もちろん柄・色・丈の長さが私の琴線に触れた羽織のみだけど。母は私のファッションが恥ずかしいと言う。ジェネレーションギャップかもしれないが、着物文化の衰退は着方に囚われている人が多いからだと思う。だから私の立ち位置で訴えている。日本人が大切にしてきた着物文化を身近に取り入れる方法を伝えたい。それが私のファッションレボルーション。昔の女の人が機織機で苦労して織ったものを、簡単に捨てないように訴えていく。綿花を手つむぎして糸にする。糸を染めてから織るのだ。その大変な環境を想像して欲しい。

身につけている服の生産背景の見直しを消費者や企業に促すイベントが盛んだ。このイベントが生まれたのはバングラデシュの首都ダッカ近郊で縫製工場が入居するビルが崩壊して、1千人超が死亡したことから。2013年のことだった。メッセージは働く人の環境を考えてというものである。勿論きれいな色の服が安く手に入るのは嬉しいことだ。でもその服をつくる人達が劣悪な労働環境でいると知ることは大切だ。

若い頃は服にたくさんお金を使った。自分に合う色・形・繊維の種類等様々な組み合わせを学ぶには無駄な買い物を随分した。そして自分が好きな色や形がだんだん理解できるようになった。また時代と共に素材も進化して軽くてしわにならず丈夫な素材も生まれた。

自分で服をつくろうなんて考えてもいなかった。でも結果として服をつくることになったのは今から15年ほど前。裂織作家でデビューして着物の生地がたくさん集まった中に、裂いてしまうにはもったいないと思う素材があった。そこでそれを生かすデザインを考えた。昔の人は着物を洗い張りでしか洗わなかったので時代を経た独特な匂いがした。着物はクリーニングでと思っていた。が、あるとき着物を解いた後勇気を持ってかけ襟を手洗いしてみた。すると何と言うことでしょう。色は少し出たものの生地はしっかりしたまま綺麗になった。なーんだ洗えるじゃん。それからノースリーブワンピースをつくり始めた。柄あわせも楽しいが、素材が大島なので贅沢だ。そして前後はまったく同じ形にした。なので、あわてて着ても、前・後ろを間違えたことにはならない。しかも軽くて暖かい。ちょっとしたお出かけに着ていると、「もしかして大島ですか?」と声をかけられるようになった。私は「手洗いして大丈夫なものもあるので、ためして・・」と自分の体験を話した。着物を生かす人が増えてくれることを願った。最近では木綿の古い素材で夏に素肌に羽織っている。気持ちがいい。

知り合いの中には、フェアトレードで農薬不使用のオーガニックコットンで、正当な賃金と安全な労働環境を整える考えを応援している人もいる。私も勿論リユースも積極的にしている。似合う色や形がわかると、リユースもしやすい。若い頃沢山の失敗をしたおかげだ。

美術館で日本画の着物姿が描かれている作品を観ることがある。着物の柄の色の綺麗さも楽しむが、素材も判るようになったので楽しみが膨らむ。画家は素材も上手に表現している。素材を理解できて幸せだと思う。

最近では勇気を持って羽織をコートとして着ている。羽織の紐をまず取る。そして洋服の上に羽織る。その時「この羽織はコートです」と魔法の言葉を呟く。もちろん柄・色・丈の長さが私の琴線に触れた羽織のみだけど。母は私のファッションが恥ずかしいと言う。ジェネレーションギャップかもしれないが、着物文化の衰退は着方に囚われている人が多いからだと思う。だから私の立ち位置で訴えている。日本人が大切にしてきた着物文化を身近に取り入れる方法を伝えたい。それが私のファッションレボルーション。昔の女の人が機織機で苦労して織ったものを、簡単に捨てないように訴えていく。綿花を手つむぎして糸にする。糸を染めてから織るのだ。その大変な環境を想像して欲しい。

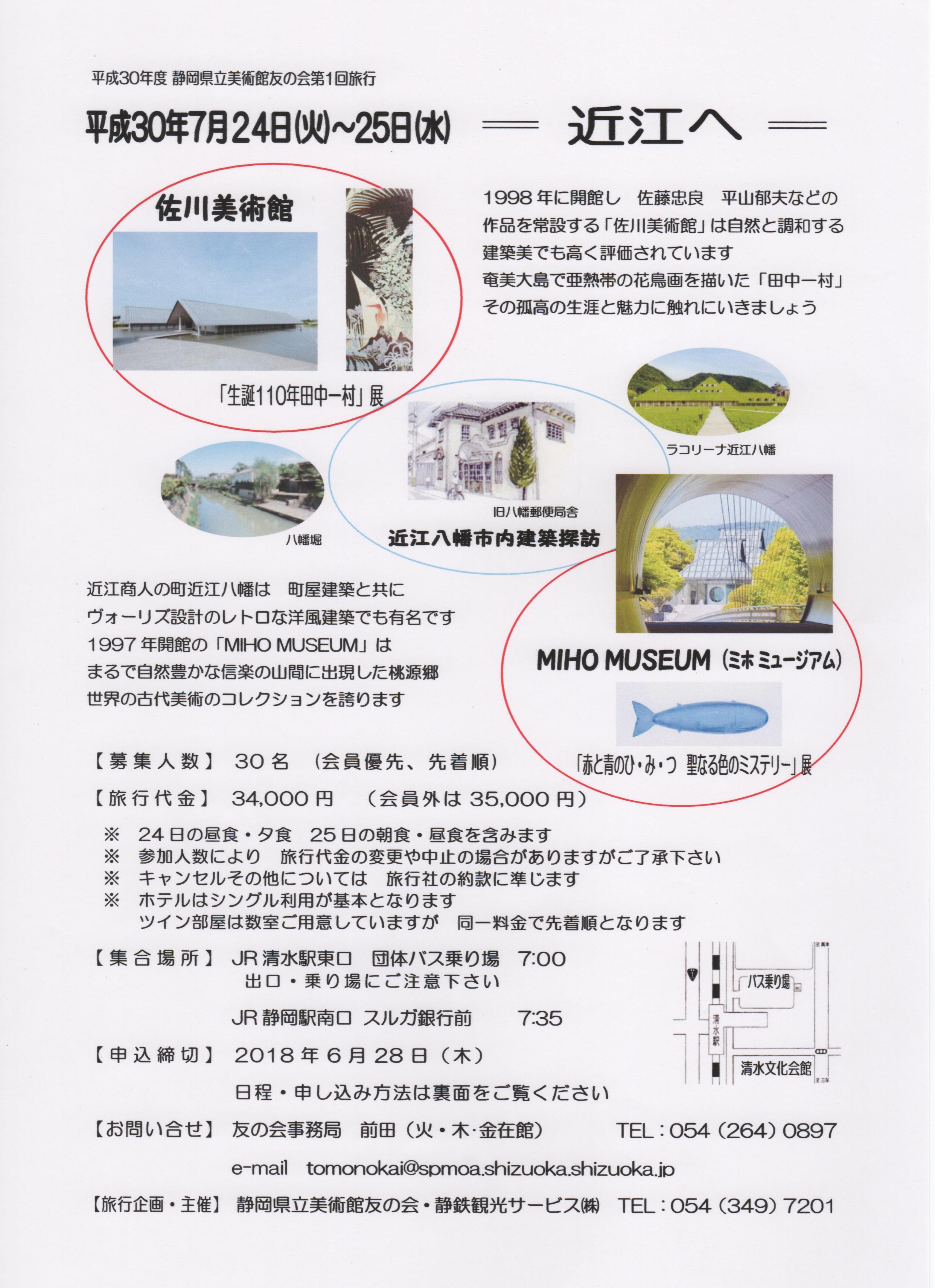

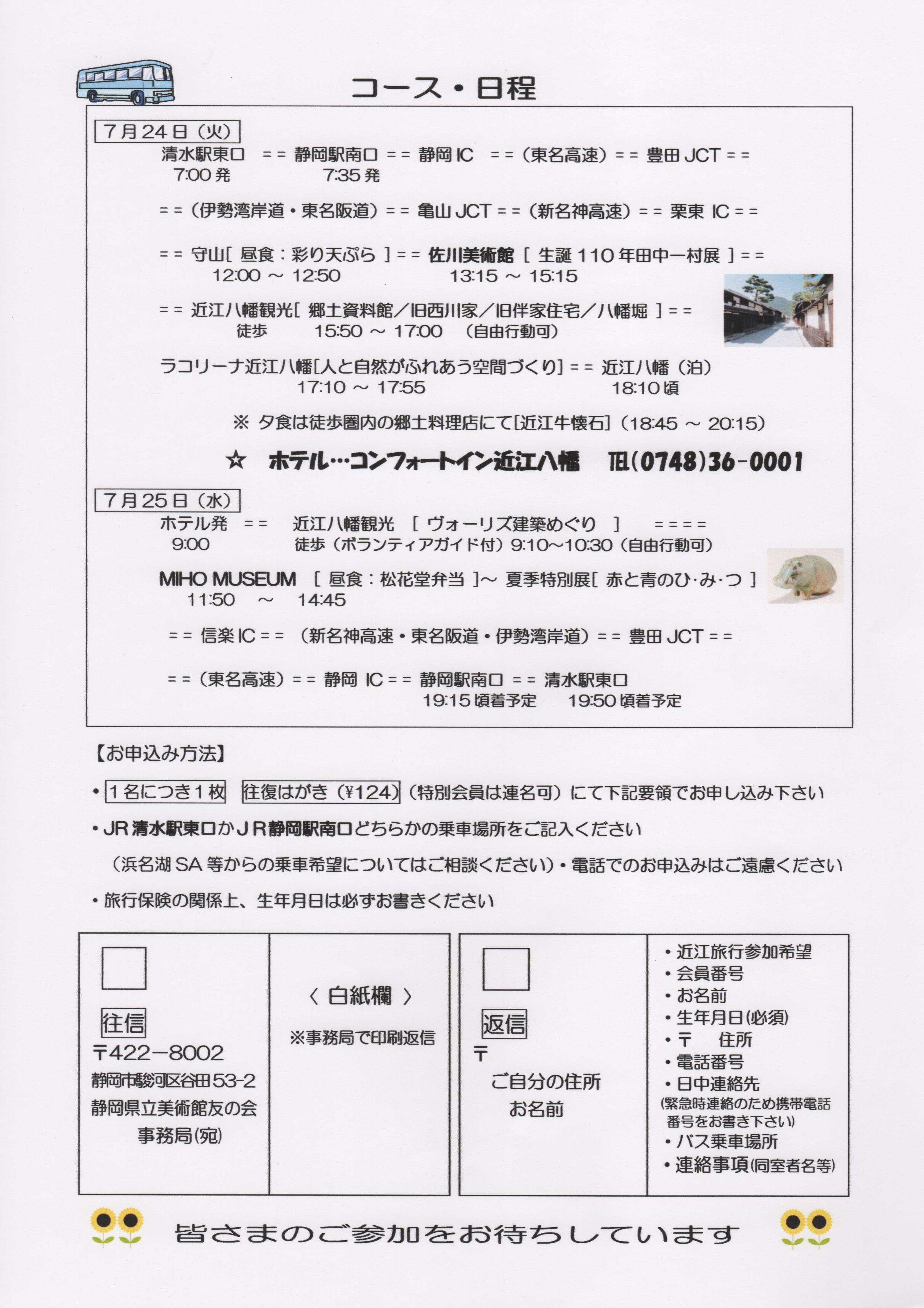

《佐川美術館&ミホミュージアム》1泊2日研修旅行募集中!

木下直之館長と友の会会員懇談会

静岡市美術館「いつだって猫展」招待券当選者

静岡市美術館「いつだって猫展」招待券当選者発表!

会員番号

0067 0082 0268 0312 3230

7008 7081 7259 7260 9008

以上10名様です。

おめでとうございます

会員番号

0067 0082 0268 0312 3230

7008 7081 7259 7260 9008

以上10名様です。

おめでとうございます

会員様から

「美術は人間の友達になれる」と北川フラム氏は話す

「美術は人間の友達になれる」と話す71歳の北川フラム氏。

《続・アートで開く地域の可能性》のちらしを見つけ島田市市民活動センターでの講演のフラム氏に会いに出かけた。入り口で彼の仕掛けた「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2018」の案内をもらった。今年がそうなんだ・・大地の芸術祭は2000年からなのでもう7回目になるのかと仕掛けの裏話に興味があった。私も以前出かけたことがある。過疎高齢化の進む日本有数の米どころの美術の芸術祭。かなりの距離で飛び飛びで存在する作品達に会いに、あちこちの展示場所にたどり着く道の両側に黄金色の稲穂が美しかった。見た目では稲刈りをしてもいいと思うほどの首を垂れた稲たち。光る稲穂がシンボルの芸術祭。どの田んぼも稲刈りをしてなく・・地元の人たちは稲を残すことで、稲穂の波そのものをアートにしたのか。何日か滞在した。広いエリアのこのイベントを成功させたフラム氏はどんな人なのかその時から興味があった。

話はその越後妻有芸術祭で動くお金のことから始まった。「2015年では総事業費6億2000万で、地元からは3年間で1億。補助金は2億3000万。寄付・協賛金では1億3000万。入場料・グッズ収入など・・・。アートの出発点は個人的なものだし、少なくても直接的には何の役にもたたない、そのぶん害もない。でも目立つから批判の対象になりやすい。そうすると問題が炙り出される。課題が見えてくる。そして前進する。壁を越えていける。」と一気に語った。「アートは地球上74億人がそれぞれ違う個性である現実そのものです。アーティストは過ぎ去った時間の積層を掘り起こし同時代のささやかな意見を表明し、未来への不安、予感を生理的に表すものと考えている。皆違う人が生きている。生きていけることのためにアートは重要な役割がある」と語った。

続いて石川県の「奥能登国際芸術祭」の仕掛けの中身の紹介に移った。開催地の議会対策・資金集め・作品設置のエピソード。自宅に石川県の関係者が日参して何度も何度も口説かれてと話す言葉にフラム氏の優しさと才能、そして取り組みながらアイデアを形にしていく喜びを感じて取り組む素敵な雰囲気を持っている人だと思った。

島田では丁度無人駅での芸術祭を仕掛けていて、講演前にフラム氏はその仕掛けを見てきたと語っていた。会場には県立美術館友の会の会報誌「プロムナード」で取材させていただいた作家達の何人かにあえた。作家も芸術祭仕掛けの成功の秘訣には興味があるのだろう。無人駅のアートでは作家達が仕掛けている感じだった。まだまだ規模は小さいが地元の夏池氏が大学教授でしかもアーティストとして参加し仕掛けている感じ。セルフプロデュースでそれはそれで楽しくイベントを仕掛けられるのではとも思った。フラム氏の言葉で心に残ったのは「アートを道しるべで里山をめぐる旅」「作品としては祭りでやりたい」と畳み掛ける話で頷いた私だった。

「美術は人間の友達になれる」と話す71歳の北川フラム氏。

《続・アートで開く地域の可能性》のちらしを見つけ島田市市民活動センターでの講演のフラム氏に会いに出かけた。入り口で彼の仕掛けた「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2018」の案内をもらった。今年がそうなんだ・・大地の芸術祭は2000年からなのでもう7回目になるのかと仕掛けの裏話に興味があった。私も以前出かけたことがある。過疎高齢化の進む日本有数の米どころの美術の芸術祭。かなりの距離で飛び飛びで存在する作品達に会いに、あちこちの展示場所にたどり着く道の両側に黄金色の稲穂が美しかった。見た目では稲刈りをしてもいいと思うほどの首を垂れた稲たち。光る稲穂がシンボルの芸術祭。どの田んぼも稲刈りをしてなく・・地元の人たちは稲を残すことで、稲穂の波そのものをアートにしたのか。何日か滞在した。広いエリアのこのイベントを成功させたフラム氏はどんな人なのかその時から興味があった。

話はその越後妻有芸術祭で動くお金のことから始まった。「2015年では総事業費6億2000万で、地元からは3年間で1億。補助金は2億3000万。寄付・協賛金では1億3000万。入場料・グッズ収入など・・・。アートの出発点は個人的なものだし、少なくても直接的には何の役にもたたない、そのぶん害もない。でも目立つから批判の対象になりやすい。そうすると問題が炙り出される。課題が見えてくる。そして前進する。壁を越えていける。」と一気に語った。「アートは地球上74億人がそれぞれ違う個性である現実そのものです。アーティストは過ぎ去った時間の積層を掘り起こし同時代のささやかな意見を表明し、未来への不安、予感を生理的に表すものと考えている。皆違う人が生きている。生きていけることのためにアートは重要な役割がある」と語った。

続いて石川県の「奥能登国際芸術祭」の仕掛けの中身の紹介に移った。開催地の議会対策・資金集め・作品設置のエピソード。自宅に石川県の関係者が日参して何度も何度も口説かれてと話す言葉にフラム氏の優しさと才能、そして取り組みながらアイデアを形にしていく喜びを感じて取り組む素敵な雰囲気を持っている人だと思った。

島田では丁度無人駅での芸術祭を仕掛けていて、講演前にフラム氏はその仕掛けを見てきたと語っていた。会場には県立美術館友の会の会報誌「プロムナード」で取材させていただいた作家達の何人かにあえた。作家も芸術祭仕掛けの成功の秘訣には興味があるのだろう。無人駅のアートでは作家達が仕掛けている感じだった。まだまだ規模は小さいが地元の夏池氏が大学教授でしかもアーティストとして参加し仕掛けている感じ。セルフプロデュースでそれはそれで楽しくイベントを仕掛けられるのではとも思った。フラム氏の言葉で心に残ったのは「アートを道しるべで里山をめぐる旅」「作品としては祭りでやりたい」と畳み掛ける話で頷いた私だった。

会員様から

梅祭り 沼津 大中寺

梅祭りの案内状が届いた。午前中に本堂で音楽会。午後にMIHOミュージアム館長熊倉功夫の公演があるとの案内である。

平成29年11月に住職の下山光悦氏から「大中寺茶室 名月庵建築由来記」が送られてきていた。読んでみると、茶室という固定観念にとらわれず多くの方のご縁が結ばれた茶室になったとのこと。2年ほど前に茶室でお茶をたてていただいたことがあった。まさかそんなに深い思いをこめてつくった茶室とは知らない私は、格天井を仰向けになって両手を広げて見させていただいた瞬間を思い出した。天井の升に、福島の山中で採集した山吹やぜんまいの茎が含まれていたり、ちいさな升には武蔵野の星月夜の雰囲気を出すように、アメリカのステンドグラスがはめ込まれていたりと書かれてあった。たしかに青色の色彩のガラスが天井にあって、そのとき不思議に思ったことも思い出した。本には茶室の由来・棟札に替えて・趣意書茶会案内状などの項目もあり、茶室は平成11年に披露されていた。20年近くの時が流れていた。そして序文に熊倉氏の ご縁に結ばれた茶室 とのお祝いの文がインパクトのある文で載っていた。

梅祭りの前日夜に雨が降り、この寒い日々に梅を楽しめるかと思っていたが、朝は雨も上がり、何となくほんわかと暖かで、思い切って電車に乗った。

お寺の中の明治四年に建立されたという恩香殿が、国の登録有形文化財なのだが、屋根を覆う工事中のパイプから修理中の様子がわかった。

演奏は始まっていて、バイオリンの牧野氏が情熱的にピアソラの曲を奏でていて、座った私もピアソラの世界で体も心も踊った。すべての演奏が終わると住職が「書院でご馳走しますよ」と言ってくださり、手作りの寿司やおでんをご馳走になった。私も熊倉氏に「好きなのどれですか」と聞いて、卵・コンニャクなどを住職こだわりの信楽のおでん用のお皿に用意したことも楽しい体験だった。

梅の話では九州の大宰府天満宮の菅原道真の時代の梅。左遷された道真を追って、大宰府に飛んだと「飛梅伝説」のことを当時の貴族の立場を絡めての話だった。

私は尾形光琳の「紅白梅図屏風」のデザインが好きで、娘の成人式の着物を探していたとき、光琳デザインの柄に偶然出会い、無理して手に入れたことがある。全日本着物コンクール静岡のコンテストにその着物で参加した娘のことも懐かしく思い出す。光琳風が力強く優雅な色彩でアートの着物だった。

大中寺は沼津にある。道行く若者たちがバッグにアニメのバッジをたくさんくっつけて歩いていた。スクールアイドル「アクア」の成長を描いたアニメのオリジナルデザインマンホールの絵のHanamaru Dia Ruby等がバッジになって移動していたのだ。市内にある観光スポットを創る・・ラブライブの若者向けのプロジェクトもクラウドファンディングで2月はじめに3000万円が集まったという。そういうことを沼津で歩いていた若者から知った。

時代が変わってきつつあることも感じた梅祭りだった。

梅祭りの案内状が届いた。午前中に本堂で音楽会。午後にMIHOミュージアム館長熊倉功夫の公演があるとの案内である。

平成29年11月に住職の下山光悦氏から「大中寺茶室 名月庵建築由来記」が送られてきていた。読んでみると、茶室という固定観念にとらわれず多くの方のご縁が結ばれた茶室になったとのこと。2年ほど前に茶室でお茶をたてていただいたことがあった。まさかそんなに深い思いをこめてつくった茶室とは知らない私は、格天井を仰向けになって両手を広げて見させていただいた瞬間を思い出した。天井の升に、福島の山中で採集した山吹やぜんまいの茎が含まれていたり、ちいさな升には武蔵野の星月夜の雰囲気を出すように、アメリカのステンドグラスがはめ込まれていたりと書かれてあった。たしかに青色の色彩のガラスが天井にあって、そのとき不思議に思ったことも思い出した。本には茶室の由来・棟札に替えて・趣意書茶会案内状などの項目もあり、茶室は平成11年に披露されていた。20年近くの時が流れていた。そして序文に熊倉氏の ご縁に結ばれた茶室 とのお祝いの文がインパクトのある文で載っていた。

梅祭りの前日夜に雨が降り、この寒い日々に梅を楽しめるかと思っていたが、朝は雨も上がり、何となくほんわかと暖かで、思い切って電車に乗った。

お寺の中の明治四年に建立されたという恩香殿が、国の登録有形文化財なのだが、屋根を覆う工事中のパイプから修理中の様子がわかった。

演奏は始まっていて、バイオリンの牧野氏が情熱的にピアソラの曲を奏でていて、座った私もピアソラの世界で体も心も踊った。すべての演奏が終わると住職が「書院でご馳走しますよ」と言ってくださり、手作りの寿司やおでんをご馳走になった。私も熊倉氏に「好きなのどれですか」と聞いて、卵・コンニャクなどを住職こだわりの信楽のおでん用のお皿に用意したことも楽しい体験だった。

梅の話では九州の大宰府天満宮の菅原道真の時代の梅。左遷された道真を追って、大宰府に飛んだと「飛梅伝説」のことを当時の貴族の立場を絡めての話だった。

私は尾形光琳の「紅白梅図屏風」のデザインが好きで、娘の成人式の着物を探していたとき、光琳デザインの柄に偶然出会い、無理して手に入れたことがある。全日本着物コンクール静岡のコンテストにその着物で参加した娘のことも懐かしく思い出す。光琳風が力強く優雅な色彩でアートの着物だった。

大中寺は沼津にある。道行く若者たちがバッグにアニメのバッジをたくさんくっつけて歩いていた。スクールアイドル「アクア」の成長を描いたアニメのオリジナルデザインマンホールの絵のHanamaru Dia Ruby等がバッジになって移動していたのだ。市内にある観光スポットを創る・・ラブライブの若者向けのプロジェクトもクラウドファンディングで2月はじめに3000万円が集まったという。そういうことを沼津で歩いていた若者から知った。

時代が変わってきつつあることも感じた梅祭りだった。

「春の伊豆千年の旅」行ってきました

3月15日(木) 静岡駅および清水駅から44名がバスに乗車し出発する。同行してくださった県美の浦澤学芸員が自ら作成していただいた丁寧な資料を基に、車中で願成就院等の説明を受けて勉強し、願成就院へ到着。住職から寺の沿革や運慶仏について講話をしていただく。そのあと間近に運慶仏を拝観。

稲取でおいしい金目鯛の昼食をとり、

下田の上原美術館へ。上原美術館は仏教館、近代館の2館で構成されており、当館学芸員の方から仏教館内で説明していただき、両館展示品を見学。願成就院、上原美術館ともゆっくりと見学出来会員も満足されたのではないでしょうか。

車窓からはいろいろな種類の桜、木蓮、菜の花が目を楽しませてくれた。充実した春の1日。ほぼ定刻に無事清水駅、静岡駅に帰ってきた。

稲取でおいしい金目鯛の昼食をとり、

下田の上原美術館へ。上原美術館は仏教館、近代館の2館で構成されており、当館学芸員の方から仏教館内で説明していただき、両館展示品を見学。願成就院、上原美術館ともゆっくりと見学出来会員も満足されたのではないでしょうか。

車窓からはいろいろな種類の桜、木蓮、菜の花が目を楽しませてくれた。充実した春の1日。ほぼ定刻に無事清水駅、静岡駅に帰ってきた。

会員様から

「闘論!高橋コレクションをめぐって、がらがらぽん!」

高橋龍太郎×木下直之×川谷承子の三人の討論会・・おっと・・ちらしには闘論会と書いてあったので、これは行かねばと県立美術館に向かった。県美ギャラリーでは絵手紙や写真展・講堂ではピアノの発表会があって、駐車にちょっと苦労してたどり着いた。

エントランスでの闘論会は珍しいと思いつつ新鮮な感じがした。

高橋氏がこういう展覧会を始めて18回目。名古屋の美術館では名古屋出身の作家の作品を選べたのに、ここ静岡では出身の作家が少ないので、今回のような静岡県立美術館コレクションと高橋氏のコレクションの関係性を探るテーマにしたとの事。それだけでも残念。

「いないないばあ」「おとなこども」「なぞらえ」のテーマの絞り方はいいとしても、言葉の意味で全体の展覧会を想像するのは私には難しかった。ので・・頭使う?このタイトルはやりたかったんだねと私自身を納得させた。

たとえば「いないないばあのくくりは負け犬根性・不在の感覚が日本人の美学の基本に立つ。」「おとなこどもでは、ネオテニーと言う言葉があり、生物学的用語だが成体になるのに、赤ちゃんの形のまま大人になる。日本は未成熟なのかな。」と高橋氏は話す。鹿児島霧島アートの森では「ネオテニー・ジャパン====高橋コレクション」展がすでに2010には行われているので、高橋氏の未成熟なのかなというネオテニィーの作品をその意識で集めればしっかりメッセージになってしまうほどのコレクションの質?と量なのか。

静岡県立美術館は1986年に開館。1994年ロダン館が開館。2001年までは現代作品の収集が継続的に行われていたが、その後は減っていたらしい。高橋氏はその状況の中で逆に作品を買っていく。

「山口晃の展覧会で、展示してある作品全部買いたい。と言うと画廊の返事では全部は・・と躊躇した」とも話す。高橋氏の大人買いをしたい衝動の話。「アートを含めたものが好き。自分の人生を最初から蘇らせてくれる作品。30年の負け戦。自分が失ったものをコレクションすることで、オセロのように自分の人生をひっくり返したかった。」とも話す。「盗んでみたいと思うほどの絵と対峙する。だから手に入れてしまえばもう見ない」

「高橋コレクションは自分一人のものなのに、もう一人のものじゃない。」「今の日本だけが、世界で現代美術を括弧でくくっているので、現代アートを括弧でくくらないようにもっていきたい」との言葉に闘う意思を感じた。全体では闘論にはなっていなかったが、高橋氏の話す言葉は、何十万と人が入る東京の展覧会に対する挑戦の言葉でもあるのだった。

こうした県立美術館という箱の中で展覧会をすることで、既存なものに取って代わるalternative的な新しさをちょっとは無理に納得させられる感じがした。悪いことではないが高橋氏のコレクターの本質を読み取れない部分があるのは自分の能力がないのかと感じてしまう。今回の県立美術館の展示にはもっと解かりやすいメッセージとか、風穴をあけて発信して欲しい。私も時代の流れの混沌も理解したいし、楽しく鑑賞したいしと色々考えた高橋氏の言葉だった。

高橋龍太郎×木下直之×川谷承子の三人の討論会・・おっと・・ちらしには闘論会と書いてあったので、これは行かねばと県立美術館に向かった。県美ギャラリーでは絵手紙や写真展・講堂ではピアノの発表会があって、駐車にちょっと苦労してたどり着いた。

エントランスでの闘論会は珍しいと思いつつ新鮮な感じがした。

高橋氏がこういう展覧会を始めて18回目。名古屋の美術館では名古屋出身の作家の作品を選べたのに、ここ静岡では出身の作家が少ないので、今回のような静岡県立美術館コレクションと高橋氏のコレクションの関係性を探るテーマにしたとの事。それだけでも残念。

「いないないばあ」「おとなこども」「なぞらえ」のテーマの絞り方はいいとしても、言葉の意味で全体の展覧会を想像するのは私には難しかった。ので・・頭使う?このタイトルはやりたかったんだねと私自身を納得させた。

たとえば「いないないばあのくくりは負け犬根性・不在の感覚が日本人の美学の基本に立つ。」「おとなこどもでは、ネオテニーと言う言葉があり、生物学的用語だが成体になるのに、赤ちゃんの形のまま大人になる。日本は未成熟なのかな。」と高橋氏は話す。鹿児島霧島アートの森では「ネオテニー・ジャパン====高橋コレクション」展がすでに2010には行われているので、高橋氏の未成熟なのかなというネオテニィーの作品をその意識で集めればしっかりメッセージになってしまうほどのコレクションの質?と量なのか。

静岡県立美術館は1986年に開館。1994年ロダン館が開館。2001年までは現代作品の収集が継続的に行われていたが、その後は減っていたらしい。高橋氏はその状況の中で逆に作品を買っていく。

「山口晃の展覧会で、展示してある作品全部買いたい。と言うと画廊の返事では全部は・・と躊躇した」とも話す。高橋氏の大人買いをしたい衝動の話。「アートを含めたものが好き。自分の人生を最初から蘇らせてくれる作品。30年の負け戦。自分が失ったものをコレクションすることで、オセロのように自分の人生をひっくり返したかった。」とも話す。「盗んでみたいと思うほどの絵と対峙する。だから手に入れてしまえばもう見ない」

「高橋コレクションは自分一人のものなのに、もう一人のものじゃない。」「今の日本だけが、世界で現代美術を括弧でくくっているので、現代アートを括弧でくくらないようにもっていきたい」との言葉に闘う意思を感じた。全体では闘論にはなっていなかったが、高橋氏の話す言葉は、何十万と人が入る東京の展覧会に対する挑戦の言葉でもあるのだった。

こうした県立美術館という箱の中で展覧会をすることで、既存なものに取って代わるalternative的な新しさをちょっとは無理に納得させられる感じがした。悪いことではないが高橋氏のコレクターの本質を読み取れない部分があるのは自分の能力がないのかと感じてしまう。今回の県立美術館の展示にはもっと解かりやすいメッセージとか、風穴をあけて発信して欲しい。私も時代の流れの混沌も理解したいし、楽しく鑑賞したいしと色々考えた高橋氏の言葉だった。

会員様から

東京ステイションギャラリー

「鉄道絵画発→ピカソ行 コレクションのドア、ひらきます」

上京する度に立ち寄っていたステイションギャラリー。小松均の雄大な力強い絵を観たときの感動を思い出す。

2006年の休館から遠のいてしまい、リニューアルオープン後初めて観にいった。タイトルはテーマをはっきりさせているが、なかなか厳しい状況も伺えるような、でも鉄道関連はどんな風に展示するのかなーと・・・ちょっと想像しにくい展覧会???

駅の中の便利な場所で、しかもレンガ壁の中の展示は独特の雰囲気・・・レンガの壁の所々に黒い木の焼けた形がアクセントになっている。木レンガと呼んで第二次世界大戦の東京大空襲で駅舎が爆撃にあい、火災で木が炭化したことが偲ばれる大切な財産なのでとても大切なギャラリーだなとつくづく感じる。

丸の内駅舎の完成後、建物の外壁へのプロジェクションマッピングの大々的なイベントにも行きたかったけど結局諦め、テレビの映像ニュースにかじりついた事も懐かしい。

作品の中では丸山直文の「汽車Ⅰ」「汽車Ⅱ」に目がいった。静岡県立美術館の『アートのなぞなぞ』で見かけた独特なステイニングの技法は一度観たら忘れられないので、あ!出会った とちょっとうれしかった。最後の部屋のピカソの作品まで観て・・ピカソ行きは・・こじつけに感じたので、ストレートに鉄道・駅・その関連に特化だけならシンプルでも充分楽しめるのにと思った展覧会だった。

「鉄道絵画発→ピカソ行 コレクションのドア、ひらきます」

上京する度に立ち寄っていたステイションギャラリー。小松均の雄大な力強い絵を観たときの感動を思い出す。

2006年の休館から遠のいてしまい、リニューアルオープン後初めて観にいった。タイトルはテーマをはっきりさせているが、なかなか厳しい状況も伺えるような、でも鉄道関連はどんな風に展示するのかなーと・・・ちょっと想像しにくい展覧会???

駅の中の便利な場所で、しかもレンガ壁の中の展示は独特の雰囲気・・・レンガの壁の所々に黒い木の焼けた形がアクセントになっている。木レンガと呼んで第二次世界大戦の東京大空襲で駅舎が爆撃にあい、火災で木が炭化したことが偲ばれる大切な財産なのでとても大切なギャラリーだなとつくづく感じる。

丸の内駅舎の完成後、建物の外壁へのプロジェクションマッピングの大々的なイベントにも行きたかったけど結局諦め、テレビの映像ニュースにかじりついた事も懐かしい。

作品の中では丸山直文の「汽車Ⅰ」「汽車Ⅱ」に目がいった。静岡県立美術館の『アートのなぞなぞ』で見かけた独特なステイニングの技法は一度観たら忘れられないので、あ!出会った とちょっとうれしかった。最後の部屋のピカソの作品まで観て・・ピカソ行きは・・こじつけに感じたので、ストレートに鉄道・駅・その関連に特化だけならシンプルでも充分楽しめるのにと思った展覧会だった。

会員様から

世界を巡るー古今東西の品々を集めて 宮内庁三の丸尚蔵館

皇居東御園を歩いた。21平方メートルの広さがあるらしいが、さしあたって江戸城の天守閣跡の天守台に行ってみた。石垣はびっくりするほど美しいが残念ながら・・台座のみである。

天守閣といえば、今年は犬年なのでお正月は犬山城に登った。国宝で昔のつくりのままなので、城の天守閣には細い梯子をがんばらないと到達しない。リハビリを頑張っているおかげもあって、何とかたどり着けた。城めぐりでは昔の人は小柄なのに、一段一段のステップが幅広に造られていることに感心する。武将たちは若かったから登れるのだ。私だって頑張って登るぞ!!いつもは頑張るなんてことを言わないけれど、この時ばかりは、「よいしょ、よいしょ」の掛け声を自分に掛けた。室町時代に建てられ、天守は現存する日本最古の様式だという。信長・秀吉・家康が奪い合った城である。天守閣からの木曽川も眼下に流れていて戦国時代にちょっと想いを馳せた。お正月でとても混んでいた。

皇居の本丸・二の丸・三の丸の一部は芝生が敷き詰められ、もちろん冬だから枯れ草色だったが綺麗にしてあった。どこかの学校の子供たちが芝生の上にシートを引いて、お弁当を食べる準備をしていた。芝生といえば、地元では「入るな」という看板を見慣れた私には、その空間が上品に見えた。皇居の芝生の上でお弁当を食べるのは楽しいことに違いない。風も無く春はまだだけど暖かい日だった。

三の丸尚蔵館は建物の外に無料と書かれた看板があり、入ってくださいとアピールしていた。中はそんなに広くないが外国人も多く鑑賞していた。今回の展示は諸外国の元首や高官からの皇室へのプレゼントの展示であった。イギリスからのステレオグラフォススコープは実際に覗ける様になっていた。覗くと立体に見えるらしいが、右目を瞑っても左目を瞑っても立体にはならなかった。どうしてかは分からなかった。国もアジアをはじめアメリカ・ヨーロッパと広範囲なので、沢山の国の人たちが皇居に挨拶に来ての贈り物なのだが国の特徴が分かりやすい作品達だった。

外に出ると丁度馬車が通りすぎるところだった。馬のおしりがぷりぷりしていて、蹄の音が生々しかった。私たちが歩いている道を馬車が通っているのだ。私は皇居でもイベントで見せるのかと思ったが、実際の大使が乗っていて、警護の騎馬隊だとわかった。タイミングが良すぎて感動してしまった。

皇居東御園を歩いた。21平方メートルの広さがあるらしいが、さしあたって江戸城の天守閣跡の天守台に行ってみた。石垣はびっくりするほど美しいが残念ながら・・台座のみである。

天守閣といえば、今年は犬年なのでお正月は犬山城に登った。国宝で昔のつくりのままなので、城の天守閣には細い梯子をがんばらないと到達しない。リハビリを頑張っているおかげもあって、何とかたどり着けた。城めぐりでは昔の人は小柄なのに、一段一段のステップが幅広に造られていることに感心する。武将たちは若かったから登れるのだ。私だって頑張って登るぞ!!いつもは頑張るなんてことを言わないけれど、この時ばかりは、「よいしょ、よいしょ」の掛け声を自分に掛けた。室町時代に建てられ、天守は現存する日本最古の様式だという。信長・秀吉・家康が奪い合った城である。天守閣からの木曽川も眼下に流れていて戦国時代にちょっと想いを馳せた。お正月でとても混んでいた。

皇居の本丸・二の丸・三の丸の一部は芝生が敷き詰められ、もちろん冬だから枯れ草色だったが綺麗にしてあった。どこかの学校の子供たちが芝生の上にシートを引いて、お弁当を食べる準備をしていた。芝生といえば、地元では「入るな」という看板を見慣れた私には、その空間が上品に見えた。皇居の芝生の上でお弁当を食べるのは楽しいことに違いない。風も無く春はまだだけど暖かい日だった。

三の丸尚蔵館は建物の外に無料と書かれた看板があり、入ってくださいとアピールしていた。中はそんなに広くないが外国人も多く鑑賞していた。今回の展示は諸外国の元首や高官からの皇室へのプレゼントの展示であった。イギリスからのステレオグラフォススコープは実際に覗ける様になっていた。覗くと立体に見えるらしいが、右目を瞑っても左目を瞑っても立体にはならなかった。どうしてかは分からなかった。国もアジアをはじめアメリカ・ヨーロッパと広範囲なので、沢山の国の人たちが皇居に挨拶に来ての贈り物なのだが国の特徴が分かりやすい作品達だった。

外に出ると丁度馬車が通りすぎるところだった。馬のおしりがぷりぷりしていて、蹄の音が生々しかった。私たちが歩いている道を馬車が通っているのだ。私は皇居でもイベントで見せるのかと思ったが、実際の大使が乗っていて、警護の騎馬隊だとわかった。タイミングが良すぎて感動してしまった。